2021年9月1日

光学限界を超えた分解能を有する走査型近接場ラマン分光装置(SNORM)の新規開発とパワー半導体の局所応力解析への応用

【発表概要】

株式会社東レリサーチセンター(所在地:東京都中央区日本橋本町一丁目1番1号、社長:川村邦昭)は、株式会社堀場製作所(所在地:京都市南区吉祥院宮の東町2番、社長:足立正之)の協力のもと、高い空間分解能と安定動作を両立させた実用型の近接場ラマン分光装置を新たに開発しました。本装置により、パワー半導体上の応力歪みを、約100 nmの高い空間分解能で安定に評価することが可能となりました。

【背景】

ラマン分光法とは、レーザー光を試料に絞り込んだ時に発生する散乱光をスペクトルとして検出し、試料の組成や歪み、結晶性などの様々な化学的な情報を抽出する分析手法です。ラマン分光法では、試料表面・内部を非破壊かつ前処理なしで測定が可能なことから、材料科学をはじめ幅広い分野で利用されています。特に半導体の分野においては、異種材料接合部にかかった応力や結晶の不均一性などの評価において高い有効性が認められ、現在では不可欠な解析手法の一つとなっています。

現在、ラマン分光法の空間分解能は物理的な光学限界であるおよそ0.5μmが達成されています。しかし、近年の半導体デバイスの微細化に伴い、ラマン分析手法の更なる高分解能化が求められるようになってきました。特に、最近、急速な発展が見込まれるSi系や炭化シリコン(SiC)系パワー半導体を中心に、電極・半導体界面やゲート酸化膜と半導体基板界面に発生する応力がパワーデバイスの電気特性に大きな影響を与えることが分かっています。パワー半導体デバイスの微小部界面での応力評価が必要不可欠になってきており、ナノメートル(nm)オーダーの空間分解能を有する新規応力分析手法の実現が待望されています。

ラマン分光法の光の回折限界を超える一つの方法として、「近接場光」を使う方法が知られています。近接場光とは、通常光が通ることのできない微小開口近傍のみに発生する「染み出し光」のことを指します。近接場光は、光の回折限界を超える微小な点光源であるため、ラマン分光法の空間分解能の限界を打破する手段の一つとして注目されてきました。当社はNEDOプロジェクト(2003~2008年)の下で近接場光を光源としたラマン分光装置を開発し、100 nmを切る空間分解能でのシリコン(Si)半導体の応力解析に世界で初めて成功しました。しかし、当時は近接場光を発生させる近接場プローブ(小さい針の意)の安定性や分光光学系の感度などの問題から、実用的な分析手法とするには至りませんでした。

【今回の成果の重要性】

東レリサーチセンターでは、堀場製作所の協力のもと、(深)紫外355 nmレーザーを用い、測定深さが5 nm以下で、安定動作が可能な新しい近接場ラマン分光装置の開発に成功しました。新規装置では、紫外光学系の導入や近接場プローブの改良を行い、従来よりも近接場発生・検出効率を大幅に向上させることに成功し、約100 nmの高分解能ラマン分光測定が実現できます。これにより、半導体デバイス中に発生する局所応力分布を高精度に評価することが可能となりました。特に、今後EV (Electric Vehicle)用途に急速な需要が見込まれる、シリコン(Si)系・炭化シリコン(SiC)系パワー半導体デバイスにおけるゲート酸化膜(電極)界面やトレンチ構造界面の局所応力分布の評価により、デバイスの劣化・耐久性といった課題の解決に貢献できます。以下に詳細を示します。

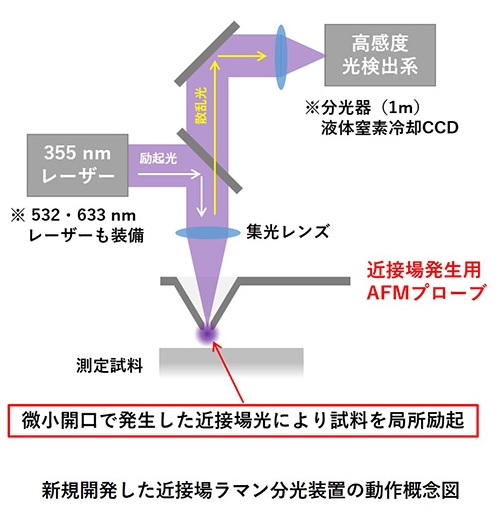

図1に新規開発した近接場ラマン分光装置の動作概念図を示します。紫外レーザー光(波長355 nm)を近接場プローブ先端の微小開口に絞り込み、開口部の先端に近接場光を発生させます。この近接場光を試料に照射することで、試料の微小領域からのラマン散乱光を発生させ、高感度・光検出系に転送することにより、近接場ラマンスペクトルを取得します。従来のラマン分光法と比較して高い空間分解能が得られるのは、この近接場光のサイズが150 nm以下と小さく(開口サイズは調整可能)、試料に照射されるレーザー光の表面積が相対的に小さいことに起因します。新規光学設計による近接場発生・検出効率の向上とともに、近接場プローブや光学装置の高い安定性も、今回の成功の一因となっています。

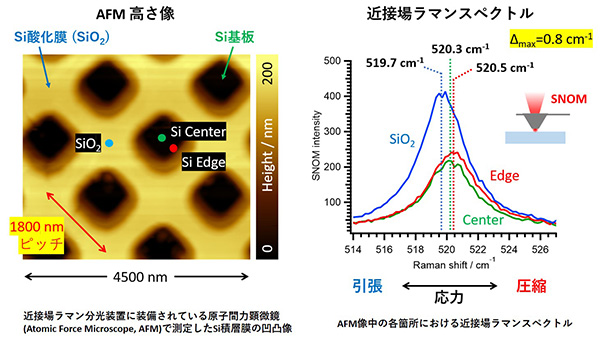

図2左には、今回の測定試料であるSi積層膜(VLSI Standards社製)の原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope, AFM)凹凸像を示します。本AFM凹凸像は、新規開発の近接場ラマン分光装置にて取得しました。本試料は、Si単結晶の表面に厚さ180 nmの酸化シリコン薄膜が周期的に積層されています(1800 nm周期)。Si半導体とSi酸化膜の格子定数と熱膨張係数の違いから、Si酸化膜直下ではSi半導体に引張応力が作用しており、Si基板が露出している箇所ではその反作用により圧縮応力がかかっていることが予想されます。以下に示す近接場ラマン測定では、検出される応力作用の大きさや応力分布の周期性に着目し、市販の顕微ラマン分光装置と比較することで、本装置の優位性を検証しました。

図2右には、AFM凹凸像中の各部分を測定して得られた近接場ラマンスペクトルを示します。ここで、ラマン線のピーク位置は、試料に作用する応力の方向(引張または圧縮)とその大きさに比例して変化します。具体的には、引張方向に応力がかかった場合(=Siパワー半導体の格子が広がった場合)には低波数側に、圧縮方向にかかった場合には高波数側にピーク位置がシフトします。図2右の近接場ラマンスペクトルから、応力がかかっていない箇所と比較すると、Si酸化膜直下ではSiラマン線が低波数側にシフトしているのに対し、Si基板が露出している部分では高波数側にシフトしていることが分かります。このことから、Si酸化膜直下とSi基板露出部では、それぞれ引張応力と圧縮応力が作用していることが確認できます。

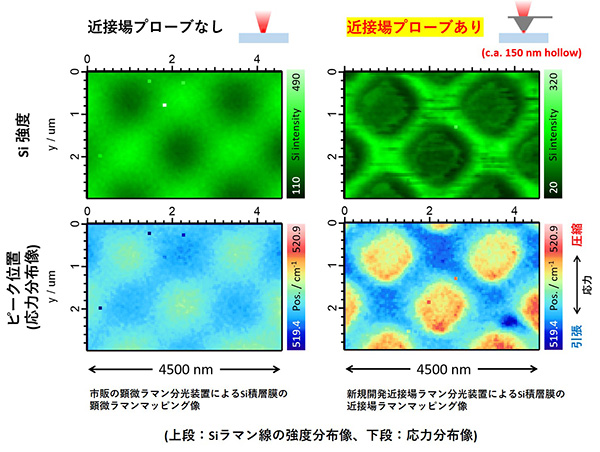

図3に、市販の顕微ラマン装置により取得したラマンマッピング像(左)と、新規開発の近接場ラマン分光装置により取得した近接場ラマンマッピング像(右)を示します。上段はSiラマン線の強度分布像、下段は応力分布像(Siピーク位置のマッピング像)を表します。

図3上段に示したSiラマン線の強度マッピング像の比較から、近接場ラマン分光装置においては、Si酸化膜とSi基板の界面がより明瞭に区別できており、市販ラマン顕微鏡を遥かに上回る空間分解能でラマン測定が実現できることが分かります。図3下段に示した応力分布像の比較からは、近接場ラマン分光装置では、応力作用によるラマン線のシフト量が相対的に大きく、また、Si酸化膜との界面近傍では、Si基板上に円輪状のより大きな圧縮応力が集中している様子が観察されました。すなわち、新規開発した近接場ラマン装置では、従来装置では評価が困難であった、半導体の局所領域に作用している応力の分布を、高精度かつ安定に可視化できることが実証されました。

これらの結果から、新規に開発した近接場ラマン分光装置は、測定深さが5 nm以下で、Si半導体の局所部の応力を従来の顕微ラマン分光装置よりもはるかに高精度で検出できることが分かりました。

図1

図2

図3

【今後の展望】

本装置は、原理的には従来の顕微ラマン分光装置で測定可能なすべての材料に適用できる可能性があり、Si, SiC, Ga2O3半導体やダイヤモンドなどの次世代パワー半導体だけでなく、樹脂成型品や炭素材料、セラミックスなど、多様な工業材料の局所構造解析にも有効であると考えられます。また、当社が開発してきたTERS (Tip-enhanced Raman scattering)顕微鏡では測定が困難な高分子材料や細胞などへの適用も見込まれます。今後、近接場プローブ開発による更なる空間分解能向上を目指すと共に、パワー半導体だけでなく、高分子材料やライフサイエンス分野を中心に対象材料を拡大し、材料開発の更なるスピードアップに貢献していきたいと考えます。

【本サービスのお問い合わせ先】

本プレスリリースの内容に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

当社 分析ご相談窓口

E-mail:bunseki.trc.mb@trc.toray

構造化学研究部構造化学第2研究室 担当:村上、藤田

TEL:077-533-8608

E-mail:masataka.murakami.v8@trc.toray

Yasuhiko.fujita.t7@trc.toray